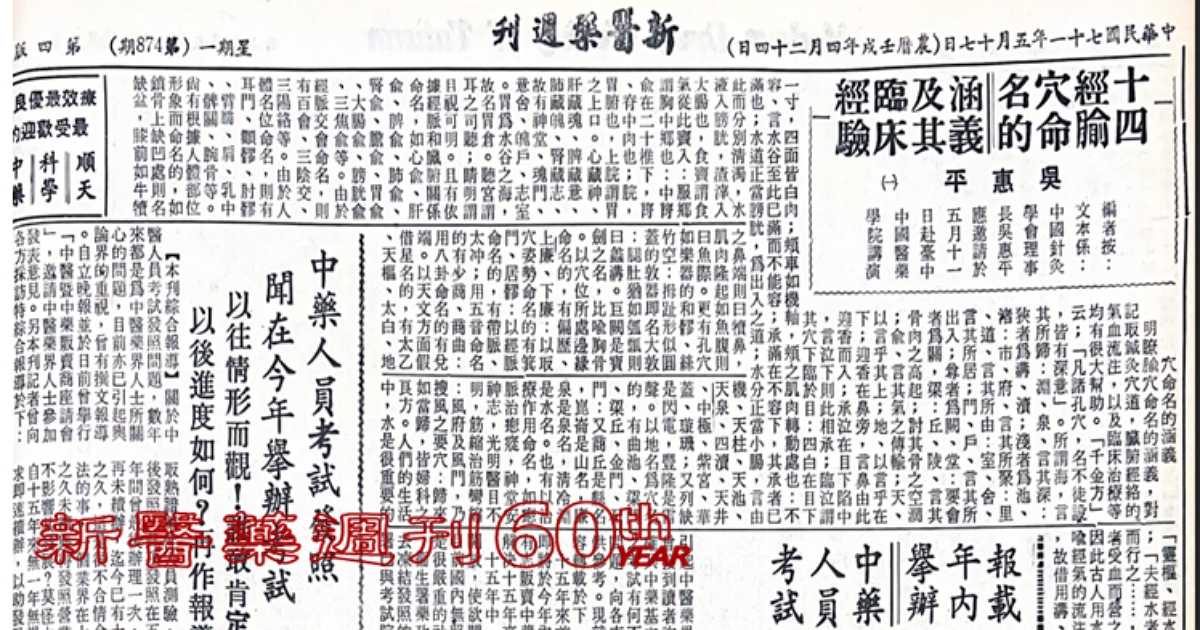

十四腧穴命名的涵義及其臨床經驗

1982/05/17 新醫藥週刊第874~889期

編者按:本文係中國鍼灸學會理事長吳惠平應邀請於五月十一日赴臺中中國醫藥學院講演內容。

文 吳惠平

穴命名的涵義

明瞭腧穴命名的涵義,對記取鍼灸穴道,臟腑經絡的氣血流注,以及臨床治療等均有很大幫助。《千金方》云:「凡諸孔穴,名不徒設,皆有深意」。所謂海,言其所歸;淵、泉、言其深;狹者為溝、瀆;淺者為池、渚;市、府,言其所聚;里、道、言其所由;室、舍、言其所居;門、戶,言其所出入;尊者為闕、堂;要會者為關、粱;丘、陵,言其骨肉之高起;討其骨之空闊;俞,言其氣之傳輸;天,以言乎其上;地,以言乎在下;迎香在鼻旁,言鼻由此迎香而入;承泣在目下陷中,言泣下則此相承;臨泣謂其穴下臨於目;四白在目下一寸,四面皆白肉;頰車如機軸,頰之肌肉轉動處也;不容,言水穀至此已滿而不能容;承滿在不容下,其承者已滿也;水道正當膀胱,為出入之道;水分正當小腸,言由此而分別清濁;水液入膀胱,渣淬入大腸也;食竇謂食氣從此竇入;服鄉謂胸中鄉也;中膂在二十椎下,膂,脊中肉也;脘,胃腑也,上脘謂胃之上口。

心藏神、肝藏魂、脾藏意、肺藏魄、腎藏志,故有神堂、魂門、意舍、魄戶、志室。胃為水穀之海,故名胃倉。聽宮謂耳之司聽;晴明謂目視可明。且有依據經脈和臟腑關係命名,如心兪、肝兪、脾兪、肺兪、腎兪、膽兪、胃兪、大腸兪、膀胱兪、三焦兪等。由於經脈交會命名,則有百會、三陰交、三陽絡等。由於人體名位命名,則有耳門、顴髎、肘髎、臂臑、肩髎、乳中、髀關、腕骨等。

尚有根據人體部位形象而命名的,如鎖骨上缺凹處則名缺盆,膝前如牛犢之鼻端則曰犢鼻,肌肉隆起如魚腹則日魚際。更有孔穴如樂器的和髎、絲竹空;拇趾形似圓蓋的敦器即名大敦;腿肚猶如瓠瓢則曰蠡溝。巨闕是寶劍之名,比喩胸骨。

以穴位所處邊緣命名的,有偏歷、上廉、下廉;以取穴姿勢命名的有箕門、居髎;以經脈命名的有帶脈、太衝;用五音命名的有少商、商曲;用八卦命名的有兌端。

以天文方面假借星名的,有太乙、天樞、太白、地機、天柱、天池、天泉、四瀆、天井、中極、紫宮、華蓋、璇璣;又列缺是閃電,豐隆是雷聲。

以地名為穴名的有曲池、梁門、梁丘、金門、石門;又商丘是縣名,崑崙是山名,廉泉是泉名,清冷淵是水名。

也有以治療作用命名,如瘛脈治瘛瘲,神堂安神志,光明醫目不明,筋縮治筋攣縮;風府及風門,乃搜風之要穴;歸來如當歸,皆婦科之良方。

人們的生活中,水是很重要的《靈樞•經水》云:「夫經水者受水而行之…,經脈者受血而營之。」因此古人用水來比喻經氣的流注灌滲,故借用溝、渠、水道、池、澤、井、泉、淵、渚的名詞作為穴名。尤其生活在大自然中,離不了丘、陵、谿谷。《素問•氣穴論》:「肉之大會為谷,肉之小會為谿,肉分之間,谿谷之會,以行榮衞,以會大氣。」《說文》載;「土高曰丘,大埠曰陵」。故它們都象徵著人體某些部位的形態,古人用來作為穴名,確是維妙維肖,匠心獨運。

關於臨床價值

鑒於古人「凡諸孔穴,名不徒設,皆有深意」,我們質諸臨床,也頗得心應手,例如,諸二竹、二白(攅竹、焦竹空、陽白、四白)治眼病有效;二陵、二市(陽陵泉、陰陵泉、風市、陰市)鍼腿疾相宜。二支(支正、支溝)治肩凝症急性劇痛;二柱、二溪(天柱、身柱、後溪、太溪)療震顫痳痺之症。

二竅陰、二臨泣(頭足竅陰、頭足臨泣)治目疾及頭痛;二陽關(腰、膝陽關)療膝之寒冷;四關加四關(內關、外關、上關、下關)治痙病抽風;四天加胛縫(天柱、天髎、天宗、天井、胛縫)療頸椎綜合症。八髎(上、次、中、下膠)治婦科及會陰病。前後頂(前頂、後頂)治頑固之失眠;陰陽會(會陰、會陽)療慢性前列腺炎。至陰陽(至陰、至陽)灸治更年期綜合症,陰陽交(陰交、陽交)灸治下肢痳痺。手足三里(手三里、足三里)治手足痳痺;背俞穴治臟腑病。風穴(風池、風府、風門、風市、翳風、秉風)疎風效捷;水穴(水溝、水泉、水道、水分、水突)治水功成。氣穴(氣舍、氣戶、氣沖、氣穴、氣海)理氣;血穴(血海)補血。神穴(神門、神堂、神封、神藏、神道、神庭、神闕、本神)安神寧心卓效。所謂啞門治啞,養老防老,皆有豐富和現實的臨床意義。

結論

古人確定十四經腧穴名稱,是根據天人相應學說,用自然界物象以比喻,結合臟腑經絡、主治疾病等,經過深思熟慮,融會貫通而成。直到現在,仍有其臨床指導意義和實用價值,應予保存。我們在學習和研究鍼灸時,對於前人這一方面的經驗總結,不可輕易忽視。

深淺刺法的說明

《素問•寶命全形論》云:「深淺在志」。鍼刺的深淺與治療作用和治療效果關係很大。我們除了對各個穴位所規定的鍼刺分寸要嚴格遵照外,還必須配合形氣、脈象、病情、病所、天時等五個因為依據,靈活運用,才有利於提高治療效果。所謂「進鍼深、療效高」的說法,顯然不符合辨證論治的精神。如果盲目瞎刺,造成「淺深不得,反為大賊」,這是《素問•刺要論》所載的。現在就深淺刺法的基本原則分為五項,談些經驗的體會。

一、察形氣定深淺

鍼刺首先要觀察病人的形態,根據病人的體格年齡等情況,運用是當的深淺刺法。《靈樞•始終篇》說:「凡刺之法,必察其形氣」。依據形氣深淺刺法,要因人而施,酌情而定,大致納三個方面如下:

1.形有肌瘦:肥人氣澀(鍼刺感應遲鈍)宜刺深;瘦人氣悍(鍼刺感應靈敏)宜刺淺。

2.體有強弱:體質強壯正氣旺盛,多為實證,宜深刺;體質瘦弱,正氣不足,多為虛證,宜淺刺。

3.年有長幼:老年正氣耗故,宜淺刺;嬰兒肌膚脆嫩,血少氣弱,宜淺刺疾出。

二、切脈象定深淺

切脈像是辨證重要依據之一,根據脈之變化可確定深淺刺法。《靈樞•九鍼十二原》載:「凡將用鍼,必先診脈」,例如,虛脈主虛證,如氣不攝血的漏下症,淺刺補之以益氣攝血。實脈主實證,如胃熱的胃脘作痛,深刺瀉之以清中理氣。《甲乙經》載:「刺諸痛者,深刺。諸痛者,其脈皆之實」。

病有寒熱虛實不同,脈象反映各異,深淺刺法就不相同。一般情況下,脈證是相應的,但亦有不相應的發現,故臨症有「順逆之別」,應當四診合參,所取穴位性能,全面考慮,才能做到相宜的深淺適度,因而達到得心應手的目的。

三、識病情定深淺

臨證必須識別寒熱虛實不同的病情,然後擬定適合病情的深淺刺法與補瀉。如《靈樞•經脈篇》指出:「盛則瀉之,虛則補之,熱則疾之,寒則留之」。病有新久,如《靈樞•終始篇》載之「久病邪氣入深,刺此病者,深內而久留之」。這些原則,應當切實遵照運用。

1.病情的性質與鍼刺深淺關係密切,一般而言,陽、表、熱證宜淺刺;陰、裏、寒證宜深刺。

2.病程長短與鍼刺深淺關係密切,病久痼疾要深刺,新病邪淺宜淺刺。

四、知病所定深淺

鍼刺不可輕率,必須結合診斷,明確病所,病有在表、裏、臟、腑、皮脈肉、筋、骨的不同,病淺則淺刺,病深則深刺,要恰中病所。《素問•調經論》載:「病在脈,調之血;病在血、調之絡;病在氣、調之衛;病在肉,調之分肉;病在筋,調之筋;病在骨,調之骨。」我們臨診常用不同的刺法如下:

1.病再表或皮膚則淺刺,用半刺或皮膚鍼,如膚冷麻木的皮痺,以疎泄邪氣,並配合拔罐。皮膚淺刺還有二個方面作用:

(1)肌膚淺薄的穴位,用沿皮膚透刺法,比直刺療效高,如絲竹空透率谷治頭風痛,列缺透太淵治咳嗽。

(2)皮膚是經絡系統的分部,衛氣循於之中《靈樞•禁服篇》載有:「審察衞氣,為百病母,調其虛實」之說,因此充分發動衛氣的作用,治療範圍就不限於此。根據《靈樞•壽夭剛柔篇》載:「刺營者出血,刺衞者出氣」的方法,用絮刺火罐治療脊椎肥大症。

(3)用鍼刺達到調和氣血,舒暢經絡的目的,這就是病深淺刺的經驗。

2.病在絡脈,淺刺出血。此法治絡脈瘀阻或邪入血分的一些疾病,如外傷腰痛,以活血祛瘀;丹毒以清熱解毒,活血消腫。

3.病在筋膜,有深淺不同:

(1)淺部如橈骨莖突腱鞘炎用恢刺,以舒筋活絡。

(2)深部如肩關節周圍炎用較深直透刺的關刺。

4.病在肌肉,用較深肌肉層透刺的合谷刺,如肌肉麻木或疼痛無力的肌痹,用以疏通經氣。合谷刺是以肌層多向透刺法為基礎,因此臨床應用擴大了治療範圍。例如中氣下陷的胃下垂,關元透氣海,中脘透上脘以升舉中氣。

5.病在骨骼,用直刺深透的短刺,例如根性坐骨神經痛,按其腰椎壓痛及叩擊疼痛部位,取相應夾脊穴,病者有觸電樣感覺向下肢放射,往往即覺疼痛減輕。又如耳鳴耳聾症、對耳門、聽宮、聽會等穴,深刺比淺刺效果好,這就是腎主耳、腎主骨的關係。

五、參天時定深淺

人與自然界相應的關係,《素問•診要經終論》說:「春夏秋冬,各有所刺」。應注意人體氣血與時令的變化,適當地掌握深淺刺法如下:

1.根據氣之所在與邪氣的深淺來確定。春夏之季,其氣散於外,病邪居淺,下鍼宜淺;秋冬之季,其氣歛藏於內,病邪居深,下鍼宜深而久留。

2.四時刺法,古人指出還需根據病情靈活運用。如《靈樞•四時氣》指出:「甚者深刺之,間者淺刺之」的原則,是符合臨床實際的。以上是深淺刺法的說明,以供大家參考。

略論《靈樞經•九鍼十二原》

九鍼十二原是《靈樞經》卷一之首篇,內文著重以鍼灸的理、法、方、穴,作了網領性的關述,俾後之學者有所遵循。篇中首先介紹了辨證區別使用九種不同鍼具治病的方法。特別是說明使用毫鍼治病的效果明顯,適應症廣、副作用少的優越性。所以文內首節就提出:「欲以微鍼通其經脈,調其血氣,營其逆順出入之會」。初步證明毫鍼能治病的道理。並運用臟腑經絡輸穴的理論指導了鍼灸治療實踐。篇中還提出了下列四個問題:

一、九鍼的發展

九鍼各不同,各有所為,長短大小,各有所施,不得其用,病不能移。

1.纔鍼,實大而末端尖銳,用於在病所週圍淺刺,以去瀉肌膚在表的陽邪,此與近代梅花鍼、皮膚鍼相類似。

2.圓鍼,鍼尖如卵形,用以按摩病所分肉之間,而去除分肉之間的疾患。

3.鍉鍼,其鍼尖如黍粟之銳,用於按摩經脈,但不宜穿破脈管,適應於病在脈氣少,當補之者,用鍉鍼在相應井滎分輸,以調補其氣。

4.鋒鍼,刃三隅,鍼尖銳利,即今天所用的三稜鍼。主用於病在經絡的痹症,或病在五臟的痼疾。

5.鈹鍼,鍼尖如劍鋒,可作開刀排膿之用。

6.圓利鍼,鍼身稍粗大、鍼尖圓而且銳,相當於現代銳利的粗鍼,用於治病痺的暴發者。

7.毫鍼,是目前經常使用的毫鍼,可靜以徐往、微以久留之,用於治療痛痺,病痺氣痛而不去者。

8.長鍼,鍼尖銳利,鍼身薄,可取以治遠痺之症。

9.大鍼,尖如梃,其鋒微圓,病水腫不能適關節者,取大鍼用以瀉機關積水也。這些都是前人的寶貴經驗,至今仍是臨床治療的準則。例如,同是痺症,有因邪氣久留經絡,以致絡脈瘀阻不通,而形成實證痺症。病在經絡的痼疾,宜用三稜鍼刺血,瀉之則可獲得顯效。如屬痛痺,病痺氣痛而不去者,又非取以鋒鍼所宜,此症可用較長的毫鍼,靜以徐往、微以久留,待陽氣隆至,推而行之,使痛痺可除。這是臨床常用的有效方法。

曾有一位中暑的新發病者,經用毫鍼刺內關穴後,神識仍為昏迷,不能回答問題,乃根據「心藏神」、「病在臟、取之井」以及「病在五臟固居者,取以鋒鍼,瀉於井滎分輸,取以四時」此乃《靈樞•官鍼》所載。時當盛夏,暑邪侵及心包,乃採用三稜鍼刺心包經井穴中沖出血,病即應鍼而愈。

二、小鍼之要

本節講述運用毫鍼治病要領的課題,主要是必須堅持在辨證的基礎上施鍼,和集中精神注意「鍼下辨氣」,得氣時,分邪正而行補瀉的手法,要求達到補則實,瀉則虛,氣至而有效的治療作用。

1.必須堅持在辨證的基礎上施鍼

篇中提示:「粗守形、上守神」,「凡將用鍼,必先診脈。」簡單幾句說明,便對醫師提出了要求。就是用鍼之前,首先要通過辨證,並注意「治神」的工作。所謂「治神」就是全面觀察病人的神態和機體氣血盛衰的情況,通過「守人之血氣有餘不足而定出補瀉的治療原則和方法」。相反「粗守形」就是把鍼刺補瀉片面地看成是孤立的徐疾,迎隨、開合等形式的刺法,而忽視血氣、正邪之往來的情況。這是鼓勵醫師應以「上工」的要求對治療工作認真負責、嚴格要求在辨證施治的基礎上施鍼。

2.必須注意「鍼下辨氣」。篇中提:「粗守關,上守機,機之動不離其空,空之機,清淨而徵,其來不可逢,其往不可追,知機之道者,不可掛以發、不知機道,叩之不發,知其往來,要與之期、粗之闇手,妙哉,工獨有之」。這主要是強調作為一個鍼灸醫師必須專心致意,屬意病者,認真詳細地觀察鍼下所觸知經氣往來的活動,以使於通過鍼下辨氣、區分邪正,而利於在得氣時行鍼補瀉。這種將注意力集中到手握的鍼上,真如「手如握虎」十分負責的精神,是「上工」獨有的技術。

3.補瀉之時,以鍼為之。篇中會先後提出:「凡用鍼者,虛則實之,滿則泄之,宛陳則徐之,邪勝則虛之」等施用鍼刺補瀉的原則,說明鍼刺補瀉是解決虛實不同性質病變的兩種方法。同時,具體地提出了幾種補瀉手法是:「逆而奪之,惡得無虛、追而濟之,惡得無實」(迫隨補瀉手法)。「瀉曰,必持內之,放而出之,排陽得鍼,邪氣得泄…補曰,隨之,隨之意若妄之,若行若按,如蚊蟲止、如留如還、去如弦絕……,外門已閉,中氣乃實。」按而引鍼,是謂內溫」開閤補瀉手法)。「徐而疾則實,疾而徐則虛」(徐疾補瀉手法)。本節同時指出:「言實與虛,若有若無,察後與先,若存若亡,為虛與實,若得若失。」又指出:「為刺之要、氣至而有效,效之信,若風之吹雲,明乎若見蒼天。」這正是說明臨床上每每遇到病人體質不同,邪正消長有異,於是需要用鍼刺補瀉手法加以調整,經過鍼刺補瀉後,機體則應達到「補則實,瀉則虛」的目的。在《靈樞經•終始篇》解釋:「氣至而有效」的含義說:「所謂氣至而有效者,瀉則益虛,虛者脈大如其故而不堅也,堅如其故者,適雖言故,病未去也,補則益實,實者脈大如其故而益堅也。夫如其故而不堅者,適雖言快,病未去也」。這就說明鍼刺有效的準則,不但臨床症狀消失,而且必須病脈顯著改善,達到「補則實,瀉則虛」的效應,才能稱為確實取得效果。

本節尚有指出:「補瀉之時,以鍼為之」的方法,就是說明鍼刺技術具有為補、為瀉的兩種效能。並要求醫者必須認真做到具體的操作,才能有作有為。

三、十二原主治五臟六腑疾病

本篇所舉出的十二原穴,是心、肺、肝、脾、腎五臟之原各二穴,及膏之原鳩尾一穴、肓之原脖映一穴(即氣海),並顯示了五臟的原穴皆出於遠離臟腑的四肢,肘膝關節以下的部位(屬於循經遠道取穴治療的範疇)。

膏之原穴與肓之原穴皆出於胸腹臟腑的近部(屬於病位近部取穴治療的範疇)。本節列舉十二原名稱和穴位出處之後,同時提出了「凡此十二原者主治五臟六腑之有疾者也」。由此可見,古代醫家把總結臨床上行之有效的十二原穴,遠近兼選、相提並論,並把規律性的東西制定為運用十二原穴主治五臟有疾的法則,也就是循經遠近取穴治療方法的理論基礎。這種方法直到今天還是具有一定臨床意義的。例如,我們在臨床上治療冠心病,常常循經遠取心之原穴大陵(或取內關),並取膏之原穴鳩尾(或取膻中),就能緩解冠心病人的臨床症狀及消除心絞痛。這就是運用「十二原主治五臟六腑疾病」的法則,亦屬循經遠近配穴治療的例症。

四、四關主治五臟

篇中提出:「五臟有六腑,六腑有十二原,十二原出於四關,四關主治五臟」。所謂四關:內關、外關、上關、下關是也。這裏所說的十二原,實質上是指以十二原為代表的井、滎、俞、原、經、合等五輸穴。

五輸穴淺解

一、五輸穴的源流

五輸穴是十二經脈循行過程中分布於人體肘、膝以下出、入、流、注的五個特定穴,即井、滎、俞、經、合。五輸穴的名稱最早見於《靈樞•九鍼十二原》:「二十七氣所行,皆在五輸也」。《辭海》註載:「十二經皆以輸為原」。這是說人體的十二經脈、十五絡脈在全身上、下升降循環周轉出、入、流、注運行,其氣均發於五輸之中。

《靈樞•官能》篇載:「明於五輸徐疾所在,屈伸出入皆有條理。」明確指出只有瞭解五輸的功能,知道脈氣的運行道理,才能便於臨床應用。五輸穴是一種要穴歸類法。歷代鍼穴家從人體幾百個穴中精選,為了便於臨床應用,總結了許多簡便選穴歸類法。但這種類法的應用,早在《內經》中已經提出了,這就是五輸穴。

二、五輸穴的含義

井、滎、俞、經、合是描述人體氣血流行情況,是古人把氣血在經脈中運行用自然界的水流動向作比喻,對經脈氣血的流注由小到大、由少到多,由淺入深的形容。「井」是經氣所出之處,如水之源頭,又是十二經「根」穴,位於四肢末端近指(趾)甲之側。「滎」是經氣所經之處,如同流出的微流泉水,脈氣稍大,其穴於指(趾)掌(蹠)部。「俞」是經氣所灌注之處,如水流由淺入深,脈氣較盛,其穴多位於腕、踝關節附近。「經」是經氣所流行暢通的部位,如水流經通暢河道。多位於腕、踝關節附近及臂、脛部。「合」是經氣會聚之所,如同百川滙合入海、脈氣深大,其穴多位於膝關節附近。陽經多一「原」穴,其意同「俞」。

《靈樞•逆順肥瘦》載:「手之三陰,從臟走手,手之三陽,從手走頭,足之三陽從頭走足,足之三陰從足走腹」。這是十二經脈在人體的循行。五輸穴從源到流,由四肢末端向肘膝方向排列,這對手三陽與足三陰經還說得通,而對於手三陰與足三陽經如何解釋?這個問題歷代醫家沒有明確提及,詳查《內經》原文,五輸穴是以標本作用方向排列。十二經脈原氣皆以四肢端為根本,向上結於頭面軀幹為「標」。此種關係在《靈樞》均有明確闡述。「本」是經氣作用所出的地方;「標」是經氣影響所及的部位;「根」即四肢末端;「結」即頭面、軀幹有關部位。根結是說明經氣循行兩極相連的關係,而標本是說明經氣彌散的影響,氣街是全身各部棣屬於標本根結的範圍,是經脈之氣匯集的通道,它們相互貫通。經脈內屬臟腑、外絡肢節,溝通內外、貫穿上下,構成了完整的機體;而標本、根結、氣街則說明經脈的兩極相連及經氣集中與布散的關係,進一步說明機體機能的多種性。

五輸穴的應用,就是標本、根結、氣街理論的具體體現。

這些都說明十二經脈的原氣由四肢未端始發,四肢末端對經氣的接通有著重要的作用。五輸穴是經氣外發於四肢的重要部位,因此五輸穴的排列並非同經脈循行一致就是這個道理。

五輸穴為什麼以「井」為始?《難經•六十六難》載:「井者, 東方春也,萬物之始生,故言所出為井也」。本難把井比象為春,來解釋它在五輸中居首之因。這裏的春與東方可以作為陽氣生發之處,以比象脈氣如水有源;四方以東方為始,四季以春為首來比象井,滎、兪、經、合以次排列其後。

十二經脈手足各有三陰三陽,陰經有五輸而陽經多一「原」,其理何在?《難經》認為三焦為陽經之府,與各陽經同氣相求,所以把各陽經三焦氣化所過之置一「原」穴。 三焦又為原氣之別名,原氣又為三焦之尊稱,原氣借三焦與經脈相通輸布全身、調和內外、宣上導下,完成人體氣化功能。《難經》中還提到臍下腎間動氣就是原氣,是人體維持生命的動力,也是十二經脈的根本。原氣並非只通於陽,同時也通於陰,所以陽經有原與兪並之,陰經無原以俞代之。因而《難經•六十六難》載:五臟兪者三焦之所行,氣之所留止也。」就是這個意思。

十二經在肘膝以下所分布的經穴,發現陽經都較陰經穴位為多,而《內經》時代,陰經在肘膝以下僅有五穴,手太陰肺經雖有六穴,孔最穴是《甲乙經》所添,如果在肘膝以上再置一原穴,就不符合十二原出於「四關」之理。而且陰經在體表循行校陽經為短,這些可為陰經以兪代原的另一理由。

三、五輸穴的功效

五輸穴早在《內經》中不但提出了名稱和含義,並對它的功效也有明確提及,如《靈樞•邪氣臟腑病形》篇載:「滎輸治外經,合治內腑」說明滎穴、兪穴部位較淺,用於治療臟腑病症。《靈樞•順氣一日分四時》,「病在臟者,取之井;病變於色者,取之滎;病時時間甚者,取之俞;病變於音者,取之經;經滿而血者,病在胃及以飲食不節得病者,取之於合。」進一步提到了五輸穴的應用。後來《難經》又作了補充《難經,六十八難》:「井主心下滿,滎主身熱、俞主體重節痛,經主喘咳寒熱,合主逆氣而泄。」五輸穴的這些主治功效是根據五行的相生相尅理論結合五臟六腑功能而確定的。

為什麼陽經、陰經與五行配屬不一?《難經•六十四難》載:「陰井木、陽井金,…陰陽皆不同,其意何也?然是剛柔之事也。」本難以五行中陰陽剛柔的配合關係來區分五輸的屬性,在十天干中分別配以五行,各有陰陽剛柔之不同。如甲為陽木被屬陽的庚金所尅;乙為陰木反和庚金剛柔互濟相合,以此類推。十天干中,甲、丙、戊、庚、壬為陽;乙、丁、己、辛、癸為陰,陰干配陰經,陽干配陽經,這種剛柔相濟是根據陰陽交泰觀點提出來的,也是陰陽互相的道埋。陰經與陽經的五行排列都是相互而生的,表明五輸如水流的連續性;陽經對陰經的五行排列是相尅的,這種制中有生、陰陽剛柔對臨循經取穴有著重要的指導意義。

五輸穴在陽經與陰經中,五行排列不同而為何主治皆同?這是因為五輸的主治以出現症候為依據。如「井主心下滿」因井在陰經屬木以應肝,邪在肝可乘脾(木尅土),故出現心下滿,治之於井不令木乘土,治之於陽經井者不令金刑木。

「滎主身熱」,因滎屬火以應心,邪在心,心火灼肺(火尅金)故身熱,治之於滎不令火乘金;治之於陽經榮者不令水尅火。餘皆類同。綜合所述,不論陰經陽經,只要出現心下滿證候,取井穴以治療;出現身熱,取榮穴等是。這種以症候主治為使用標準,更顯得五輸分類的扼要性。

四、五輸穴的臨床應用

五輸穴是十二經脈之氣出入的處所,因而臟腑有疾皆可取五輸穴治療,五輸分屬五行,排列方法非常嚴謹,在臨床具體應用上,起著指導作用。其常用方法有二,如下:

1.對症選穴法:是以症候作為選穴標準,如胃經病變出現心下滿症狀,取本經井穴厲兌;若兼體重節痛再取本經俞穴陷谷,以此類推。「合主逆氣而泄」,凡氣逆津液外泄症狀,皆取和穴,如肺虛咳逆氣喘而泄,取肺經合穴尺澤以補肺降逆,並可配胃經合穴足三里使土旺生金,此乃崇土補母之法。要明瞭五行生尅制化之理,才能鍼對病症靈活選用五輸穴。曾有某某先生,因食生冷而致腹痛、腹泄、畏寒、發熱、心煩口渴、小便色赤、脈象滑數、舌苔黃膩。取穴天樞、足三里、上巨虛、內庭、大椎。經一次鍼灸其泄大減,鍼二次即告痊癒。按:

天樞乃大腸經募穴,具疏調腸腑,理氣消滯之功;遵照《內經》「合治內腑」取足陽明胃經「合」穴足三里以調胃腸;上巨虛乃大腸經「下合廣穴,功檀調理腸胃,利濕消滯。內庭是足陽明胃經之「滎」穴,具淸胃泄熱作用,症兼畏寒發熱,故配大椎清熱解表,諸穴相配使胃腸健、濕熱清、食滯除而愈。

2.補母瀉子法:是根據五行相生規律制定的五輸刺法,就是《難經》所謂「虛則補其母,實則瀉其子」。當臟腑或某經出現虛證,可取本經母穴或母經的母穴,實證則取本經子穴或子經的子穴,如所肝虛取肝經水穴曲泉或腎經水穴陰谷;肝經實證取本經火穴行間或心經火穴少府,必要時還可對症選取配穴,以加強療效。曾有某女士,因生氣後胸悶脹滿、胃脘隱痛,納差噯氣半月餘,脈弦細、舌苔白膩。診斷為肝胃不和。鍼刺行間、大都、中脘、足三里,經三次鍼灸而癒。按:胃主受納、脾主運化,胃以降為和,脾以升為順,協調而完成升清降濁的生理功能。因怒氣傷肝、肝氣橫逆侮土,土不得運乃諸症叢生。取肝經滎穴行間(實則瀉其子),脾經滎穴大都(虛則補其母),配胃經募穴中脘健運中州,胃經合穴足三里調理脾胃,消積導滯,使肝胃得和而癒。

上述五輸穴用法僅是一般常用規律,如遇特殊情況還需靈活運用,如《難經》談到瀉井刺滎法就是以滎代井。如胃火牙痛我們常刺「內庭」效果較鍼「厲兌」更為明顯。元代滑伯仁又補充以補「合」代替補「井」等,都可作為臨床應用時的借鑒。

作者簡介

吳惠平,江蘇武進人,民國五年生。考試院考試及格中醫師。獲錫蘭國際大學物理治療學及英國鍼灸學院鍼灸學暨巴基斯坦自由大學人文學榮譽博士。

曾任考試院考試委員、內政部醫藥委員會顧問、教育部醫學教育委員會委員、行政院衛生署中醫藥委員會委員兼鍼灸組主任、中國鍼灸學會理事長、中國鍼灸醫院院長、中醫出版社社長、國際鍼灸學會會長。

著有《中國鍼灸學》、《公灸基礎學》、《經絡生理學》、《鍼灸銅人圖譜》、《十四經鍼灸經穴圖》、《中國醫學實用大全》、《中醫診斷學》、《歐亞征塵》、《吳惠平鍼灸學》、《風濕病》、《高血壓之研究》等書。