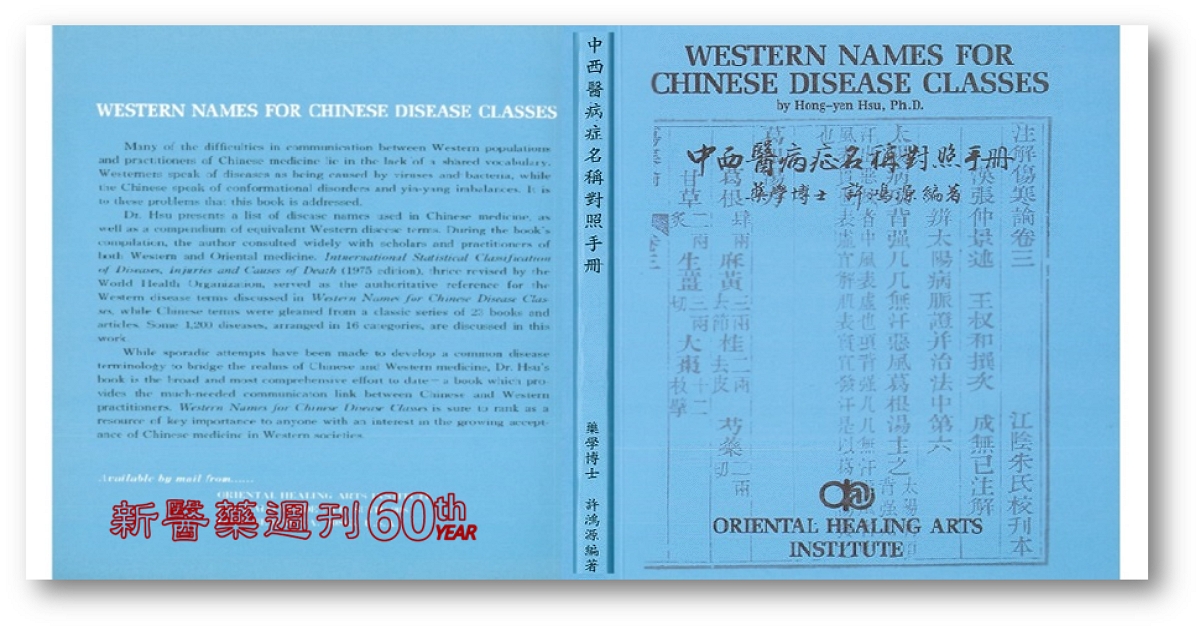

中西醫病症名稱對照手冊

1990年6月初版

序 許鴻源

現代醫學起源於一八五八年偉氏的細胞病理學說,如今已進到分子醫學的領域,又因檢查技術進步,對患者之診斷趨於更客觀及數量化,且視其檢查結果來決定病名。其所用之藥品,自一九一〇年起,用化學方法合成六〇六(砒素製劑)後,又再度進入使用抗生素時代,對疾病之治療似解決一切治療問題,但事實剛好相反。自一九五七年西德發現一種安眠藥沙利竇邁(Thalidomide)會發生嚴重的副作用及畸形兒以後,震驚全世界。現則愈來愈知道某些西藥的副作用,係一種危害,而由醫療引起之病叫做醫原病。

中國醫學之始見於文獻上,約當紀元前二世紀時《黃帝內經》有收錄。到紀元後二〇〇年之後漢時代,張仲景所著《傷寒論》及《金匱要略》確立治療系統。漢方醫學重視個人證狀,每一證均有相應之藥方可治療,其藥方如《傷寒論》所收錄者已使用近二〇〇〇年,至今仍在使用。中藥都是以天然物配合治病,據編者蒐集之資料及研究,中藥除了極少數外,殆無毒性,甚適合人體的機能。

中西醫學之差異,據本人在台灣大學醫學院為便於教學,曾整理列表如下:

中西醫學之差異

a. 醫學思想

b. 診斷與治療

c.適應

d. 安全性

由此可見,中西醫二者各有所長各有所短,如能互相取長補短將更有益於人類健康。為此近年來對中醫方法之治療,醫學界甚為重視及檢討,並用科學方法加以整理提高。學習中醫最困難的難題為中醫的病名古今不一致,診斷方法亦不一致。中醫一個病名,有的包括西醫幾個病,西醫的一個病,有的包括中醫幾個病,因此同一病症,其名不一。為著中西病名之統一,以前在大陸國民政府時代中央圖書館為此工作,作了幾年都沒有成就。

在香港的著名中醫學者陳存仁醫師於一九五四年發表「古今病名統一對照表」(第一,第二)內容主要包括傳染病類,並預定將完成一部四十萬字的中西病名對照表的鉅型著作,但至今尚未見此書。日人著名漢方研究學者矢數道明先生亦從一九三四年四月四日到一九三七年五月在〈漢方與漢藥〉雜誌連續發表「漢洋病名對照考」採用病名候論、病名彙解、漢洋醫通、日本醫學史等四十一本書,發表九十四種中醫病名之詳細解釋及其西醫病名之對照。又市售者有葉橘泉編「中西病名對照表」(1972 香港出版38页)。台灣方面有張次郎醫師之「中醫試辦勞保病名統一講義」(1986),及醫學世界雜誌社出版之「中西醫病名,證名對照手冊」(1988)之影印及其他如参考資料欄中之影印資料。雖有上述各資料,仍然至今未完成中西病名統一對照表。本工作中華文化復興運動推行委員會副會長陳立夫先生甚為重視,建議著者完成此艱巨之工作。本人等在陳資政暨衛生署顏前署長春輝之鼓勵下,根據衛生署「國際疾病傷害及死因分類標準」為依據,並參考前述資料著手編輯,經陳梅芳醫師、江紹基教授及上海第二醫科大學各專科醫師同仁之協助,初步完成本書編著。其計十六類,1200多條病名,但其中還有一些屬於目前尚難對照的病名如:

(1)很多病名係由各種細菌、黴菌、病毒引起而命名,因古代中國醫學尚未發現其菌種。

(2)很多病名以臨床醫學檢查出果,例如胺基交換酶之非特定性上升,及免疫學之非特定性異常,古代尚無如此檢查方法。

(3)由藥物中毒或其他損傷引起之病名,例如抗生素、荷爾蒙等藥物中毒,航空及太空運輸事故,古代尚無此類藥品及交通工具。

(4)某些先天畸形如心球及心臟中隔閉合之畸形,這些無法用望問聞切四診所能測出,而需特殊儀器測定。

(5)其他及未明示位置、性質者過於籠統,尚無症狀(潛伏性的疾患)中醫無證可辨者。

有關以上方面的病名,自然很難對照,暫置不理,容後再補。

余數十年來致力於藥物學之研究,特別著重於中草藥,深信中國醫學治病之道,故不揣鄙陋,以宏揚中國醫學為己任,相繼編著了中、英文的《簡明藥材學》、中英文的《常用方劑學》、漢英、英漢的《中醫辭典》,幫助外國讀者了解中國醫學之精髓,現更編寫《中西醫病症名稱對照手冊》一書,以嚮讀者對中西醫的貫穿,寄厚望焉。