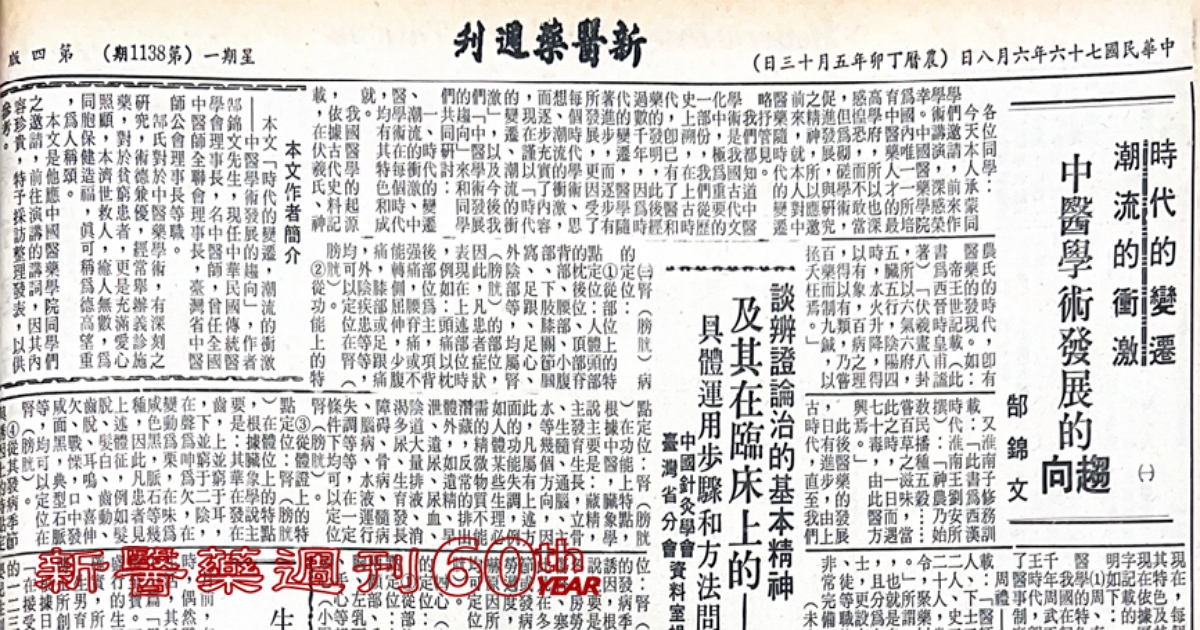

時代的變遷 潮流的衝激 中醫學術發展的趨向

1987/06/08 新醫藥週刊第1138~1149期

本文是郜錦文理事長應中國醫藥學院同學們之邀請前往演講,因內容深具啟發性與參考價值,特予採訪整理刊出,以饗讀者。

文 郜錦文

各位同學:

今天本人承蒙同學們邀請,前來作學術講演,深感榮幸。中國醫藥學院為國內唯一一所培育中醫藥人才的最高學府,所以也深感惶恐,而不敢當,但為切磋學術,促進發展與研究之精神,所以應邀前來,就本人對中醫藥隨時代的變遷略抒管見。

我們都知道中醫學術是我國古代文化中,極為重要的一部份,我們從歷史上溯,在上古時代,即已有了醫和藥的發明,此後經過數千年,因為時代的變遷,醫學隨著進步,而逐步有所發展,更因受了每個時代學術、思想、潮流的衝激,而逐步充實了內容,現在謹以「時代的變遷、潮流的衝激」以及今後我們「中醫學術發展的趨向」來和同學們共同研討:

一、時代的變遷、潮流的衝激、中醫學術在每個時代,均有其特色和成就。

我國醫學的起源,依據古代史料記載,在伏羲氏、神農氏的時代,即有醫藥的發現。如《帝王世記》(此書為西晉時皇甫謐著)載:「伏羲畫八卦,所以六氣六府,五藏五行,陰陽四時,水火升降,得以有象,百病之理,得以有類,乃嘗百藥而制九鍼,以拯夭枉焉。」

又《淮南子.脩務訓》(此書為西漢時代淮南王劉安所撰)載:「神農乃始教民播種五穀…嘗百草之滋味,當此之時,一日而遇七十毒,由此醫方興焉。」

此後醫藥的發展,日有進步,由上古時代,直至我們現在,每個時代有其特色及其成就,現在依據歷史有文獻記載的,擇要說明如下:

(1)周、秦時代,醫學的特色與成就

我國在紀元前三千年周武王、周文王時代,即已建立醫事制度。

《周禮.天官篇》載:「醫師上士二人、下士二人、府二人、史二人、徒二十人,掌醫之政令,聚藥以供醫事。」所謂「醫師」,也就是衆醫之長,且分為上士、下士,更設有府、史、徒等職位,制度非常完備。

到了秦代的時候,設有「太醫令」、「太醫丞」、「侍醫」等醫官的名稱:《史記.扁鵲列傳》載有:「秦太醫令李醯」等文字。

《杜佑通典》載有:「秦有太醫令丞,主醫藥。」《史記.刺客列傳》載有:「侍醫夏無且」等文字。

秦時的良醫很多,所以設官也較周代為完備,依照史記的記載,當時除太醫令丞之外,還有「侍醫」的官職,主要的工作,是携帶藥囊,在宮殿上待立,等候醫師用藥,此與後來明清時代,所謂「御醫」的情況,相差不遠。

又據醫史考證,我們中國的醫師習讀的《黃帝內經》一書,即《靈樞》與《素問》,也是周、秦時代的集體創作,當時醫學家們已經對於人體解剖及生理衛生以及人體循環、呼吸、神經系統等項,已作過深入的研究。

例如《靈樞經》載有:「八尺之士,皮肉在此,外可度量,切循而得之,其死可解剖而視之,其藏之堅脆,府之大小,穀之多少,脈之長短,血之清濁,氣之多少,十二經之多血少氣,與其少血多氣,與其皆多氣血,與其皆少氣血,皆有大數。」此為周秦之世,已有解剖學研究而實用的明證。

又《素問.五藏生成篇》:「諸脈皆屬於目,諸髓皆屬於腦,諸筋皆屬於節,諸血皆屬於心,諸氣皆屬於肺⋯」。此種學說,是與近代醫學所謂循環、呼吸、神經,各種系統的作用,不謀而合。

(2)漢代的醫學日新月異

我國醫學到漢朝即西漢、東漢時代,可算是日新月異,大放光芒,最重要的有兩件大事,一是醫聖張仲景先生,完成了綿延百世的內科醫學巨著《傷寒雜病論》。即現代我們所習讀的《傷寒論》與《金匱要略》,這部書,也奠定了我們中醫「辨證論治」的基礎。

醫聖張仲景在《傷寒論》自述中說:「當今居世之士,會不留神醫學,精研方術,上以療君親之疾,下以救貧賤之厄,中以保身長全,以養其生,而但競逐榮勢,企踵權豪,孜孜汲汲,惟名利是務,崇飾其末而忽棄其本,欲華其外而悴其內,皮之不存,毛將焉附……」,此為仲聖在醫療道德方面之表現,仲聖《傷寒雜病論》一書,於唐、宋之時,經人分割為《傷寒論》與《金匱要略》。為我們中醫後代立下了有關病理、診斷、治療等各方面的醫學基礎,我們崇拜為醫聖,是理所當然。

一是華佗先生,完成了艱巨的外科手術。

華佗先生,字元化,是當時沛國譙郡人,在《後漢書.方術傳》上,我們可以看到華佗先生的傳記,先生精於方藥,處劑不過數種……針灸不過數處,若病發結於內,針藥所不能及者,乃令先酒服麻沸湯,所謂「麻沸湯」,也就是近代醫學才發明的麻醉藥品,可是我們中國醫學早在東漢時代,已發明而使用麻醉劑了。

又說:「服藥既醉無所覺,因刳破腹背,抽割聚積,若在腸胃,則斷截湔洗,除去積穢,(當時定有消毒設備)既而縫合,敷以神膏,四、五日創愈,一月之間皆平復……。」從這些記載,我們知道東漢之時,已有外科手術,使用麻醉劑、消毒劑及手術縫合,如今我們中醫外科反而退步,甚至已不存在,這種種原因,值得我們中醫,尤其是從事醫藥教育行政人員者深思,檢討反省和研究改進的。其他如《神農本草經》、《難經》,也是在這個時代完成的。

(3)晉朝的醫學特點,完成脈學

晉朝時候,我中醫學術,又向前邁進了一大步,王叔和先生不僅將仲聖《傷寒論》,擴充編次,尤其是闡明脈理,創作了脈學巨著。在中醫診斷學上,有了顯著的進步。

王叔和《脈經》,記載有廿四種脈象;另有葛洪先生,是一位醫學家而兼倡神仙導養之法的人,著有《金匱藥方》及《肘後備急方案》,還有陶宏景先生撰著《名醫別錄》,並對本草藥性,頗有研究與發明。

(4)隋代的醫學鉅獻:巢元方《諸病源侯論》

《諸病源侯論》的創作,約在隋煬帝年代大業六年(約當公元六百一十年,有一說為隋代吳景所撰),巢元方先生當時為太醫博士(此在中國醫學史上,中醫已獲有「博士」名稱較任何一國都早,奉命編撰醫典,此書計有五十卷,分為六十七個部門,論述了一千七百多種病候。對於「病源」、「病理」的解釋,甚為詳細,惟不列治療方劑。但是本書對於中醫疾病的分類,作出了最大的貢獻。全書大體是按照內科、五官科、外科、皮膚科、婦產科、小兒科等病類次序排列,對於後世中醫在疾病分類方面,奠下了甚礎。

(5)唐代的醫學貢獻

唐朝時代,中醫學術有兩大貢獻:一為《千金方》;一為《外臺秘要》。

《千金方》(即備急千金要方)為先賢孫思邈先生所作,共為三十卷,主要是搜集了唐代以前東漢以後的各家醫論和醫方。理論方面,大體不出《內經》的範圍,有時也引用道家和佛家的說法,惟所搜集的方劑甚多。此種處方,大多是《傷寒論》以後歷代醫家的經驗方劑,其中還包括了許多民間流傳的偏方和驗方。孫思邈先生除此書以外,還有一部《千金翼方》,此書係晚年為了彌補《千金方》的不足而著述。

唐代另一部醫學巨著,乃先賢王燾先生的《外臺秘要》。

據《新唐書》記載:「珪孫燾(即王珪的孫子王燾)性至孝,為徐州司馬,母有疾,彌年不廢帶,視絮湯劑,數從高醫遊,逐窮其術,因以所學作書,號《外臺秘要》,討繹精明,世寶焉。歷給事中,鄴郡太守,治聞於時。」

《外臺秘要》一書,分為四十卷,計一千餘門,本書主要亦為選集東漢以後至唐代的許多方書而成。唯其中理論部份,是以隋代巢元方《諸病源侯論》為主;醫方部份,則選用孫思邈《千金方》者最多。

又唐代寶應年間,王冰註解《素問》一書,辭意深奥,也自王冰開始才有註解。唐代不僅醫學有進步;藥學方面,也有進步。

《唐本草》乃唐高宗命令大司空李勣等修撰而成。另有《食療本草》、《本草拾遺》、《本草音義》等書,可見唐代醫藥學術之興盛。

(6)宋朝醫學的發展

宋朝雖有北宋和南宋之分,但在醫學上都能放一異彩,值得讚頌的是醫學著作的大量出版和醫學教育的推廣。

首先成立校正醫書局,由林億、高保衡、掌禹錫、孫兆等,從《內經》以下直至唐代的衆多醫學著作,並加以出版。及編撰了規模巨大的醫方總集,如《太平聖惠方》、《聖濟總錄》、《神醫景救方》等醫書。另外設立了「熟藥所」,相當於現代的製藥廠,把一般方劑,做成了丸、散、膏、丹等公開出售,因此有些百姓有點小病,往往不經醫師,就買一些成藥來治病,由此可見當時醫學知識的普及。

宋朝在醫學教育方面也很重視,神宗時代,設有醫官,並設置「太醫局」,為專門的醫學教育機構,當時太醫局內分九科,學生有三百人,有大方脈、小方脈、眼科、風科、瘡瘍科、產科、口齒咽喉科、針灸科等。所謂「大方脈」為「内科」;「小方脈」為「兒科」也。學習的課程,有《素問》、《難經》、《傷寒論》、《脈經》、《諸病源侯論》、《千金方》以及《太平聖惠方》等,同時還舉行考試,以測驗學生學習的成績,且其教學方法,是理論與實踐並重,這可以說是我們中醫在宋朝時代,已有專門教育機構,培育學生。可是我們今天中醫教育落在西醫之後,西醫學校林立,而我們中醫教育瞠乎其後,真是令人感憤之至。

(7)金元時代,四大名家

金元時代的醫學,由於張、朱、劉、李四大家,在臨床上發現的病症,而有各種不同的獨到的見解。例如:李東垣先生著《脾胃論》,說明了脾胃的重要性,亦為人體之氣產生的根本。所以他治病,以脾胃為本。

劉河間先生在病理方面,强調大多數疾病,其病機、病變,均屬於火熱,他認為風、寒、濕、燥,也可由熱而生,或生熱化火。例如:「熱則風動」、「積濕成熱」等理論。在中醫診斷,治療上,確有獨特見解與效益。

又,張子和先生著有《儒門事親》錄,其學術多崇劉河間,用藥多寒涼,他認為各種疾病,主要是由風、寒、暑、濕、燥、火六氣所引起,所以在治療方面,是以祛除邪氣、消滅病毒為主要原則。因此「汗、吐、下」三法,常常用之。但是也有甚多流弊,用之不當,禍不旋踵。

另外還有一位朱丹溪先生,他的學說,主要有兩點:即「相火論」與「陰常不足,陽常有餘論」。認為「陰虛則病」,「陰絕則死」,所以在臨床上極力主張用滋陰及降火之法。但是過份强調「陽有餘」的一面,此為一大缺點。

另有張元素先生字潔古,他主要的成就,是在藥理研究方面。他認為一年之中,四季氣候之不同,治病用藥,也應合乎季節,又主張藥物歸經學說,某藥入某經,則療效必更顯著,但是也有牽强附會之處。

其他:金、元時代,有太醫院之設置,及御藥院、御藥局之設,為歷代以來所少見者。亦為中醫藥發展史上一大輝煌成就。

(8)明清之世,醫藥大放光芒

降至明清之世,由於學術研究,風氣甚盛,所以醫學亦隨之發展,而大放光芒。

明初,名醫輩出,如滑伯仁、葛可久、王安道、戴思恭;中葉如張景岳、薛立齋、趙獻可、李士材等,皆有盛名,且著述宏富。尤其是吳又可著有《瘟疫論》一書,闡明當時的瘟疫流行疾病,開後世傳染病學之研究、預防與治療之先河。李時珍完成《本草綱目》一書,歷時三十年,搜集藥物計有一千五百餘種,集中藥之大成,對於近代研究藥物學者,有極大之貢獻。

明末清初,醫藥尤其發達,如王肯堂著作《六科準繩》計一百廿卷,又如張路玉、陳修園等皆有著作問世。

清代乾隆年間,詔命太醫院以及各省名醫,聯合編輯《醫宗金鑑》一部,此書依據後來考證,實為吳謙一人的原稿,經過各大名醫擴充而修正的。此書對於當世的學醫者,為必讀之書,我國現行中醫考試,也以此書為必讀,可見此書之淵博與充實。

清代名醫輩出,如葉天士、薛生白、喻嘉言、徐靈胎、費伯雄(費為江南常州孟河醫派之祖)等先賢、學術精湛、活人無算。

清代醫學,又有一個特色,即是對於溫病之研究,甚多貢獻。如吳鞠通的《溫病條辨》、王孟英的《溫熱經緯》,余師愚的《疫疹一得》,周揚俊的《溫熱暑疫全書》。以及章虛谷、俞東扶、陳平伯諸先賢,均為研究溫病醫學而負有盛名者。

此外清代名醫,還有張隱菴、高士栻、柯韵伯、魏玉璜等,對於醫學之研究及發揚,均有成就。又如沈芊綠的《沈氏尊生書》、程鍾齡的《醫學心悟》等,亦為後世所尊重。

清代醫學,還有一件重要的醫學著作,就是王清任的《醫林改錯》,因為古代醫籍上,對於人體的五臟六腑其位置及形狀,多不正確,王清任先生乃就實地觀察,重繪改正五臟腑圖,以說明內臟的形質構造,矯正古人之錯誤,此即近代醫學上所謂解剖學上的偉大成就,但王氏論述,其中乖誤亦多。

(9)小結

依據以上的論述,我國醫學遠至上古周、秦時代,以及春秋、戰國之時,醫學理論已因知識的累積,而逐步開展。《黃帝內經》一書,即已奠定了我國醫學上有關生理、病理、診斷、治療、預防等學術基礎。其後歷經兩漢、魏晉、隋唐、金元、明清之世,代有賢人,著書立說,發揚光大,乃有今日之成就。數千年來,對我民族之保健、種族之綿延,誠有無限之貢獻。

然而時代不斷的變遷,潮流不斷的衝激,我們中醫中藥,今後將如何日新又新,研究改進,迎頭趕上時代,為人類作最完善之貢獻,有待我們不斷的努力與奮鬥。

二、西洋醫學東侵,我國醫藥日漸式微,幾致一蹶不振。

(1)西方醫學隨宗教而侵入我國

西方醫學侵入我國,在醫史上記載,有跡可尋的,為南北朝時代,陶宏景整理改編葛洪的《肘後方》時,就引用了印度醫學觀點;唐代孫思邈《千金方》,也引用了印度醫學的理論,此因印度佛教傳入中國,也把醫學附帶的傳入。

公元一六〇〇年以後,西方醫學不斷侵入,他們利用宗教宣傳,在我國各地設立教會、教堂,除了宣傳天主教、耶穌教外,就宣傳西方醫術。

一八〇五年間,英國傳教士馬禮遜等人。在澳門開設診所,此為西洋人在我國首先開設診所者,其後美國也派來了他們的傳教醫師伯加馬在廣州開辦博濟醫院。鴉片戰爭以後,由於清廷腐敗無能,訂立了不少的不平等條約,中國不但門戶大開,而且很快的變成了各個列强侵佔掠奪的對象,而陷入了半殖民地地位。帝國主義者,不斷的派來大批傳教人員、醫務人員,到處設立診所醫院,並且設立西醫學校,訓練我們中國學生。到了一九〇五年,在我國各地設立的教會醫院,已達一百六十多所;診所也有二百四十多處;更在北平、漢口、濟南、福州等處設立醫學校,招收學生,從事醫學教育,也是從事文化侵略,奴役我們中國人的陰謀。

因此我們中醫藥學術,在西洋醫藥的侵入與摧殘下,乃形日漸式微,幾至有一蹶不振之勢。迨至民國十八年,忽有西醫余巖等藉著中央衞生會議提出消滅中醫議案,獲得衞生部教育部之支持通過,我全國中醫藥界聞之大譁,乃第一次大團結,推派代表進京請願,如陸京士、覃勤等人,並經我黨國元老陳果夫先生、立夫先生等出面呼籲,幸蒙當時國民政府主席蔣公,批准撤銷禁錮中醫法令,而使我中醫藥得以保存綿延。今後應該如何努力,就要看我們如何團結,如何奮鬥了。只有團結才能生存,只有奮鬥才能把中醫學發揚光大。

(2)中醫如何脫離苦難,有待不斷努力,要能犧牲小我,完成大我。

自民國肇建,衞生行政與醫藥教育,均在西醫把持之下,衛生部主持全國衛生行政,無中醫之參與;教育部為國家百年樹人大計,未有中醫院之設立,與以往歷朝歷代對中醫學術之促進發展,實為天壤之別,並且對各地民間舉辦之中醫學校,亦不予承認其學籍,中醫在這個時期,真是苦難的時代,瀕臨絕路。但中華文化,自有其靱性與優點,正當西醫藉着科學之賜,蓬勃發展,積極而大力壓抑中醫之時,西醫束手無策,却賴中醫之補偏救弊,民衆普遍對中醫之信賴,仍然根深柢固,不但國人如此,近年來,外國人士不但研究發展中醫學,並且准許中醫在其國内開設診所「看中醫、吃中藥」,而我國內西醫對中醫卻加以「不科學」之誣衊言詞,他們實在是應該好好的想一想,中醫真的不科學嗎?

在中醫師中,能以組合團體力量,以爭取整體利益者,覃勤先生為率先一人,在抗戰時期即成立「中華民國中醫師公會全國聯合會」。來臺後復會,以維持中醫學術賴團體力量繼續發展,在民國五十四年與陳固先生等共同發起創辦中國醫藥學院,為國內唯一一所中醫藥學院,對中醫學術教育之推動,奠下基礎。中國醫藥學院現在陳董事長立夫先生主持下,中醫系學生對中西醫學並授兼習,開創中西醫術合一之新猷。立夫先生非中醫師而能領導時代潮流,拯救人類疾苦,高瞻遠矚,令人無限欽敬。

立夫先生於七十五年三月廿九日三中全會,發表「中醫理論體系之發現」及「中西醫合作之必然性」宏論,坦誠指出衛生行政與醫藥教育對中醫政策之諸多應予改進,獲全會通過,我們甚盼政府能早日實施,俾適應此一時代潮流,勿使中華文化在西醫把持之下,中華兒女反而向外人學習中醫藥學術。

我們拜讀立夫先生宏文,才知道立夫先生係奉蔣公之命,來中國醫藥學院主持督導,費時十餘年,歷盡艱苦,才發現中醫理論源自《易經》,並創始了中國醫藥學院中西醫一元化之教育新猷,但已不及面陳蔣公,而向三中全會提出報告,立夫先生之心情可以想見,也才知道蔣公對中華文化中醫學術之關懷,仁慈廣被,有教無類,身為中醫的我們,更應策勵自强,以無負於往聖先賢。以及立夫先生之苦心。隨着時代的變遷,潮流的衝激,中國醫藥學院中醫系同學接受中西醫學一元化之教育,中國醫學已在中國醫藥學院發射光芒,承先啓後的重責大任,有待中醫系諸位同學之團結奮鬥,勇往邁進。

三、隨着時代潮流創設中醫醫院

本人於擔任臺灣省中醫師公會及中華民國中醫師公會全國聯合會理事長期間,曾與我中醫界先進及各縣市道長,討論過如何促進中醫藥現代化,加强中醫藥教育,隨時代之潮流,創立中醫醫院,可以發揮整體力量,促進學術研究,加強醫療效能,並融匯中西醫師各就所學發揮所長,診治病患。但當時囿於時勢,非但成立醫院不易,而當時本人所提議在各公立醫院增設中醫門診部,亦不能為衞生當局所接受。迨後有某基金會成立,以基金會之名義始在少數公立醫院設立中醫部,以後中國醫藥學院附屬醫院成立為中西醫院,以及高雄市市立中醫醫院之設立,就診病患均極為擁擠,足見時代潮流所趨,中醫醫院之設立,已至適當之時期。

中醫界同仁於七十五年三月創設文化中醫醫院於台北市,本人擔任院長,本人首先以醫療與研究並重,七十六年二月,中國醫藥學院四、五年級部份同學到文化醫院實習為中醫教學盡到一分力量,對各位同學也有幫助,總之需要大家的力量,來促進中醫的進步。不但如此,文化醫院也有中國醫藥學院畢業同學在院任職,具有中醫師西醫師之資格,逐漸促進中醫現代化之理想,更需要各位同學畢業後,發揮所長,為國民保健謀求更大福祉。

以上僅係本人膚淺的認識,詞不達義,殊多惶恐,敬請各位同學以及我醫藥界專家學者,有以指教是幸!

作者簡介

郜錦文為名中醫師,曾任中華民國傳統醫學會理事長、全國中醫師全聯會理事長、臺灣省中醫師公會理事長等職。對於中醫藥學術,有深刻之研究,術德秉優,經常舉辦義診施藥,對於貧窮患者,更是充滿愛心照顧,本濟世救人,癒人無數,為同胞保健造福,可謂德高望重,為人稱頌。