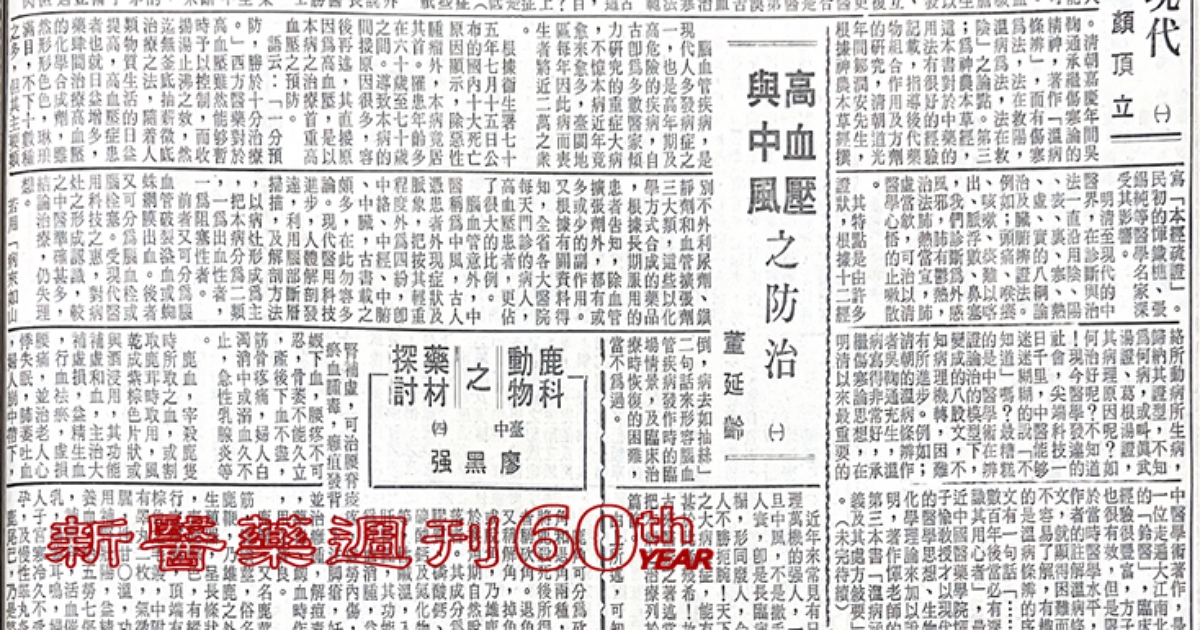

高血壓與中風之防治

1987/04/27 新醫藥週刊第1132~1139期

文 董延齡

腦血管疾病,是現代人多發病症之一,也是高年期及高危險的疾病,自古即為多數醫家傾力研究的重症大病,不憶本病近年竟愈來愈多,臺閩地區每年因此病而喪生者將近二萬之衆。

根據衛生署七十五年七月十五日公布的國內十大死亡原因顯示,除惡性腫瘤外,本病竟居其首,罹患年齡多在六十歲至七十歲之間。導致本病的間接原因很多,容後再述,其直接原因為高血壓,是以本病之治療首重高血壓之預防。

語云:「一分預防,勝於十分治療。」西方醫藥對於高血壓雖然能够暫時予以控制,而收揚湯止沸之效,然迄無釜底抽薪徹底治療之法,隨着人類物質生活的日益提高,高血壓症患者也就日益增多,藥肆間治療高血壓的化學合成劑,雖然形形色色,琳琅滿目,不下十數種之多,但其主要類別不外利尿劑、鎮靜劑和血管擴張劑三大類,這些以化學方式合成的藥品,根據長期服用的患者告知,除血管擴張劑外,都有或多或少的副作用。

又根據有關資料得知,全省各大醫院每天門診的病人,高血壓患者,更佔了很大的比例。

腦血管意外,中醫稱為中風,古人憑患者外現症狀及脈象,把按其輕重程度分為四種,即中絡、中經、中腑、中臟,古書載之頗多,在此勿容多論。現代醫用科技進步,人體解剖發達,利用腦部斷層掃描,及解剖方法,以病灶形成為主,把本病分為二類,一為出血性者,一為阻塞性者。

前者又可分為腦血管破裂溢血或蜘蛛網膜出血;後者又可分為腦血栓或腦栓塞。受現代醫用科技之惠,對病灶之形成認識,較之中醫準確甚多,結論治療,仍失理想。

若用「病來如山倒,病去如抽絲」二句話來形容腦血管疾病發作時的臨場情景,及臨床治療時恢復的困難,當不為過。

近年來常見有日理萬機的强人,一旦中風,不是撤手人寰,即是長臨病榻,形同廢人,令人不勝扼腕!天下之大病症,能有甚於此者幾希!故古來醫家之著述常把本病之治療列於篇首。由上所述,可知本病之治療先機,首重高血壓之預防。高血壓一症,屬於我國傳統醫學上的肝陽、頭暈等範疇,可分為先行性的和後天性的,前者可能與遺傳有關,後者因為攝生不當或其他疾病引發出來的。而現代醫學則分為原發性高血壓和續發性高血壓,前者發病原因迄未查明,有些文獻以推理方法研判,可能由於高級神經系統機能活動紊亂,所引起的持續性的動脈血壓升高,後者是由於內分泌系統疾病、泌尿系統疾病,或體腔內疾病所引起的。

根據中醫的學說,形成高血壓的主要原因有四:

一、風:此說認為人體禀賦陽氣偏盛,又兼精血損耗過度,腎陰不足,不能上濟於肝,肝臟失去滋養,以致肝陽偏盛,血壓上升。

二、火:此說認為患者由於生活起居失常,破壞了體內的平衡原則,致使腎陰不足,心火暴盛,腎水不能對心火發制衡作用,形成陰虛陽亢的徵候。

三、痰:此說認為體內濕痰過盛,瘀阻經絡,致血管變細,血流不暢,故自古有濕生痰,痰生熱,熱生風的說法。

四、虛:此說認為本病的發生,從年齡來講,多在四十歲以上,此時元氣已衰,或者因為情緒問題損傷元氣,因而發生高血壓,是屬大氣自病類型。

中醫學說對於高血壓形成的病因病理既如上述,實為現代人健康上的最大威脅。根據筆者之臨床體認,高血壓患者在現代特多的原因,當與我們的生活方式關係密切,分述如後:

一、營養過盛:

均衡的營養是維持身體健康的必要條件,假如營養過多,身體所攝取的養料不能充分燃燒,以致脂肪堆積體內,擁塞血管內壁,日積月累,血管愈來愈細,心臟收縮時,自心臟壓出的血液,不能順利的通過血管,血管壁所承受的壓力愈來愈大,血壓也就愈來愈高,如此形成的高血壓,自與營養過盛有關,讀者如果不信,只要我們稍微留意觀察,生活水準高的人患高血壓者多,生活水準低的人患高血壓者少,便可得到證明。

二、缺少運動:

運動最大的好處,能够促進人體的新陳代謝,活化生理機能,這是大家都知道的,筆者認為適當的運動,可使交感神經和副交感神經得到鬆弛而兩者都是血液循環的指導中樞。同時運動更可燃燒體內積存的脂肪,藉出汗排除體內多餘的水分。根據醫學上的統計,勞心的和勞力的人相比,前者患高血壓的人多,後者患高血壓的人少。便可說明運動和高血壓的關係了

三、勞心過度:

勞心過度的人,大多睡眠不足,尤其是生活在都市的人,夜間工作或熬夜打牌,或通宵治遊宴飲,得不到充分的睡眠,以致精神緊張,肝火暴盛,因此循環系統的機能失去平衡,血壓自然升高。這就是為什麼都市的人患高血壓者多,鄉下的人患高血壓者少,高度開發國家的人民患高血壓者多,低度開發國家的人民患高血壓者少的原因之一。

四、藥物的副作用:

有些西藥,臨床上固可就急,但是副作用頗多,多用久用常會破壞腎臟的機能,致使血液流經腎臟時,不能得到正常的過濾,體內多餘的水分,無法適時排出體外,形成所謂續發性之高血壓。

據上所述,我們知道高血壓形成的原因非止一端,而在臨床所表現的症狀亦不盡相同,本症之自覺症狀常以頭痛、頭暈、項强最為多見。

1.頭痛:有內傷外感之別,而本病的頭痛,以內傷為主,臨床上如見頭痛、面赤、目紅、口苦、情緒急躁,這是肝火上升所引起的。如見頭痛昏蒙、胸脘悶脹、嘔吐痰涎、此屬痰濕內阻所引起的。和見面赤無華、心悸、倦怠無力,此乃氣血虧耗所引起的。如見頭痛、耳鳴、腰痠、遺精,當是腎虛所引起的。而本症在臨床上所見的頭痛,以肝火上升者最多,痰濕、腎虛者次之,氣血虧損者甚為少見。

2.頭暈:是高血壓症中最多見的症狀,亦有外感與內傷之別,本病在發展的過程中,可因外感風寒或風熟,引起頭暈症狀的加重。但必須有外感的兼症(如發熱或惡寒等),臨床上甚易區別,而本病的頭暈以內傷為主。臨床上如見頭暈、面赤、急躁、易怒、火氣大,乃是肝火偏盛所引起的。如見頭暈、胸脘痞悶、上泛欲嘔、或嘔吐黏痰,此屬痰濕中阻所引起的。如見頭暈、面色蒼白、膚髮不澤、心悸少寐,這是氣血虧損所引起的。高血壓臨床上所見的頭暈,以肝腎陰虛、下虛上盛者最為多見,肝火所引起的頭暈次之,痰濕中阻者又次之,氣血虧損者,甚為少見。

3.項强:臨床上多數患者供述,在舒張壓升到毫米汞柱100度以上時,會有頸項强直,甚則頭部兩側或面頰有抽動的感覺。此時患者須特別注意,立刻採取緊急措施,以免發生中風的危險。至於古書上所說的,手大指次指不用,三年之內必有大風,臨床之際,未曾遇到。

對於高血壓之治療,古人發明之成方,如天麻鈎藤湯、防風通聖散、鎮肝熄風湯、柴胡加龍骨牡蠣湯、桃仁承氣湯,以為最近見於報端的某醫學院對三黃瀉心湯的動物實驗等古方甚多,但經筆者實驗,均不若桃葛承氣湯效果可靠。本方是由桃仁承氣湯和葛根湯等二方之合劑,其治療情形約如上述,茲再將其藥理作用和應用方法簡介於後:

1.桃仁承氣湯,是由桃仁、桂枝、大黃、芒硝、甘草所組成,本方原為仲景治療少腹蓄血而設。論曰:「太陽病……外解已,但少腹急結者,乃可攻之,宜桃核承氣湯。」成無己釋之曰:「太陽多熱,熱在膀胱,必與血相搏,若血不為蓄,為熱迫之,則血自下,血下則熱隨血出而癒。若血不下者,則血為熱搏。蓄積於下,而少腹急結乃可攻之,與桃核承氣湯下熱散血。

由上所述可知,一本方之治療目標全在瀉熱通便,破瘀血。日本漢方醫學家,參照現代病理藥理學說,擴大了本方的適用範疇,對於高血壓、腦充血、便秘、頭痛、齒齦腫痛、鼻衄、目赤、咽喉腫痛、痣腫、肛門周图炎、煩躁、癲狂、婦女月經代償性上部出血,流產後胎盤殘留、胎死不下以及婦女因月經困難而致之少腹脹痛等均適用之。

2.葛根湯,是由葛根、桂枝、麻黄、白芍、甘草、生薑所組成。本方原為仲景治療太陽病,項背强几几,無汗惡風而設。日人矢數道明,擴大本方之用途,應用於治療眼、耳、鼻的炎症,如結膜炎、角膜炎、中耳炎、鼻蓄膿、鼻炎等病。又可用於治療肩胛骨痠痛、肩胛部的神經痛、風濕痛、五十肩等。

筆者師仲景之意,參以現代之病理、藥理,以本方治療陽實性之高血壓,其理如下:用硝黄以推陳致新,其中芒硝又能軟堅,想見有軟化血管之意;桃仁破血行瘀,推知有化解血栓之用;桂枝有緩衝降逆及擴張血管之功;葛根能鬆弛肩背肌肉;芍藥和血斂陰,桂枝和麻黃又能疏通經絡,調和榮衞;生薑辛能散鬱;大棗和胃健脾;甘草調和諸藥;其中黃硝又可瀉內熱、葛根解肌表之熱,以上諸藥協和共濟,相輔相成,折衝降逆,盪滌垢膩,軟堅化瘀、瀉內清外,不降血壓而血壓自降。

本方之應用雖如上述,但仍需注意下列數點:

一、患者如無便秘情形,硝黃用量宜少,若便秘後重硝黃宜加用之。

二、患者舌上有瘀血點及四肢有靑紫筋者桃仁宜加重用量或加丹參、丹皮更佳。

三、本方用湯劑或濃縮劑均可,其用量,湯劑以一般劑量視病情酌予增減。濃縮劑普通以四克為宜,如血壓降至正常度數即減服其量,再追加一段時日。

四、本方湯劑以每日早晚飯後三十分鐘各服一次為宜,濃縮劑以每日早、午、晚飯後三十分各服一次為佳。

(本文原載臺北市中醫師公會七十六年編印《中醫藥研究論叢》,因內容珍貴,轉載以供參考。)

作者簡介

董延齡,民國24年(1935年)生於山東省費縣(今平邑縣)保定莊,出身中醫世家,祖父董建文、父親董子祥皆為魯南知名中醫。自幼在家庭薰陶與父親嚴教下,熟誦《四診心法》、《雜病心法》、《婦科心法》、《雷公炮製藥性賦》、《湯頭歌訣》等中醫經典,奠定深厚基礎。1974年畢業於淡江大學,通過中醫特考。此後持續精進,先後師承南懷瑾老師、明儀法師、孫培榮、朱訓等名師,深入研習中醫與易學。民國69年成功救治昏迷不醒、久治無效的老立委李文齋,聲名大噪。其後曾應邀赴阿拉伯聯合大公國為國王及多位王室成員診治,獲譽「國醫」。

曾任立法院、考試院特聘中醫師,郵政總局中醫室主任醫師,中醫師考試典試委員、檢覆委員以及衛生署中醫藥委員會委員等職。著有《雜病診治經驗談》、《六味地黃丸為養生妙方》、《延齡醫談》、《中醫急病診治》、《生出優秀寶寶》、《懷孕前後體質調養手冊》等書,並出版有聲書《現代優生八部曲》。