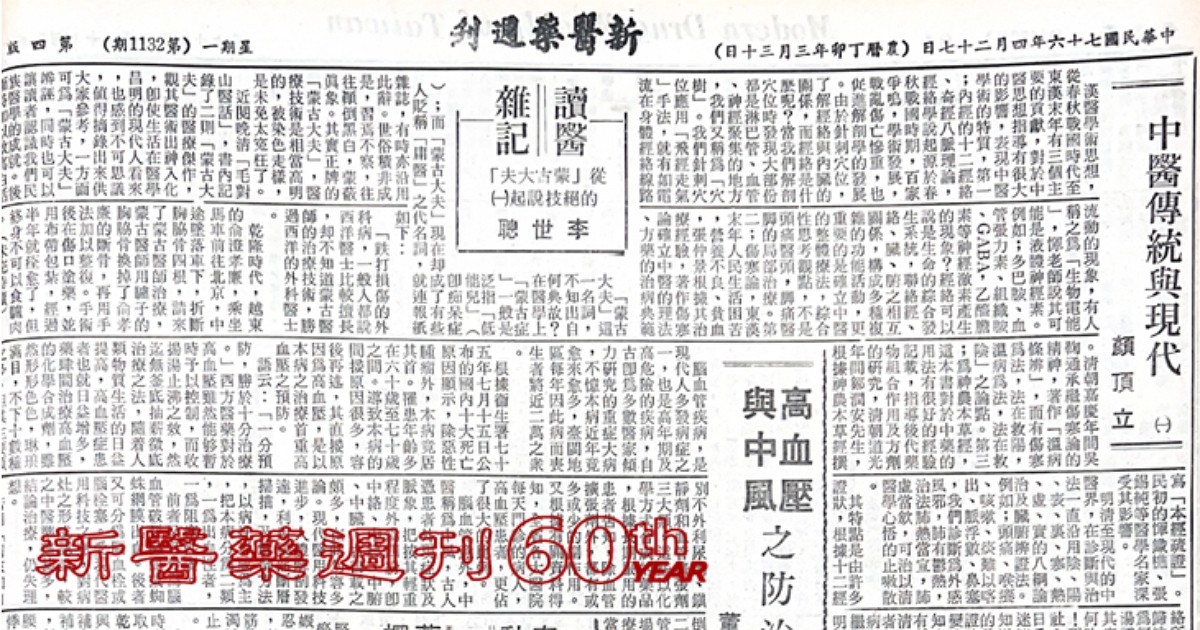

中醫傳統與現代

1987/04/27 新醫藥週刊第1132~1137期

文 顏頂立

漢醫學術思想,從春秋戰國時代至東漢末年有三個主要的貢獻,對於中醫思想指導有很大的影響,表現中醫學術的特質。

第一:《內經》的十二經絡、奇經八脈理論,經絡學說起源於春秋戰國時期,百家爭鳴,學術發展,戰亂傷亡慘重,也促進解剖學的發展。由於針刺穴位,了解經絡與內臟的關係,而經絡是什麼呢?當我們解剖穴位時發現大部份都是淋巴管、血管、神經聚集的地方,我們又稱為「穴樹」。我們針刺穴位應用「飛經走氣」手法,就有如電流在身體經絡線路流動的現象,有人稱之為「生物電能」,惲老師說其可能是液體神經素。例如:多巴胺、血管張力素、組織胺、GABA,乙醯膽素等神經激素產生的現象?經絡可以說是生命的綜合發生系統,聯絡經、絡、臟、腑之相互關係,構成多種複雜的功能活動,更重要的是確立中醫的整體療法,綜合性思考觀點,不是頭痛醫頭,脚痛醫脚的局部治療。

第二:《傷寒論》,東漢末年人民生活困苦,營養不良、貧血,張仲景根據其治療經驗,著作《傷寒論》確立中醫的理法、方藥的治病典範。清朝嘉慶年間吳鞠通承繼《傷寒論》的精神,著作《溫病條辨》,而有「傷寒為法,法在救陽;溫病為法,法在救陰」之論點。

第三:為《神農本草經》,這本書對於中藥的用法有很好的經驗記載,指導後代藥物組合作用及方劑的研究,清朝道光年間鄒潤安先生,根據《神農本草經》撰寫《本經疏證》。民初的惲鐵樵、張錫純等醫學名家深受其影響。

明清至現代的中醫界,在診斷與治法一直沿用陰、陽、表、裏、寒、熱、虛、實的八綱論治及臟腑辨證法。例如,頭痛、喉癢、咳嗽、痰難以喀出、脈浮數、鼻塞,我們診斷為外感風邪,肺有鬱熱,治法肺熱當宣,肺虛當斂,可治以清《醫學心悟》的止嗽散。其特點是由許多症狀,根據十二經絡所動病所生病,歸納其證型,不知為何病,或叫真武湯證、葛根湯證,其病理原因呢?如何治好呢?不知道!現今醫學發達的社會,尖端科技一日千里,中醫能够迷迷糊糊的說「不知道」嗎?最糟糕的是中醫學術在辨證論治的模型下,變成的八股文,不知病理機轉,困難有所進步。例如,清朝的《溫病條辨》作者吳鞠通充生,溫病寫得非常好,承繼《傷寒論》思想,在明清以來最重要的中醫學術著作,是一位走遍大江南北的「鈴醫」,臨床經驗很豐富,方子也很有效,但是限於當時醫學水平,作者的註解溫病條文,就顯得困難而不容易了解,有趣的是《溫病條辨》的序文有一句話「⋯數百年後當必有深識其用心者」,最近中國醫藥學院惲子愉教授才以現代的醫學思想、生物化學理論來加以說明,老師的第三本書《溫病涵義及其處方敘要》。

今日西洋醫學成為世界醫療主流,反觀中醫的學術思想就顯得古樸原始,但是其治療最大優點是遵循生物自然法則。和西醫學對於疾病的觀點、處方用藥的角度不同。所以許多學者試圖用西醫治學的方法來學習漢醫,研究中藥方劑,造成很多的錯誤,事倍功半,達不到預期效果。

中國醫藥學院于立忠教授、惲子愉教授以精深的中國醫學素養,數十年潛心研究,融合現代醫學的優點,使新一代中國醫學展現新的風貌,他們篳路藍縷,承先啟後的精神,值得我們敬仰!其中醫學思想值得我們學習!有必要將這棒子接下來,深信新中醫學一定能够發展成功。因為東方文化的特質空靈富而哲思,靱性强而包容力大,聆聽日本音樂家喜多郎作品「中國絲路之旅」,我們就會深深體驗。現在我們生活在物質豐富,營養充足的社會,人們體質對於疾病的抗力增强,感冒引起細菌感染,併發肺炎、心包炎等傳染病少之又少,反而各種新陳代謝、過敏性疾病卻大大的增加,例如:糖尿病、慢性肝炎、高血壓、慢性腎炎、鼻子過敏、皮膚過敏、胃神經官能病、紅斑性狼瘡、癌症等人體機能性疾病,都必須從清理代謝廢物、穩定神經、調節血流、平衡酸鹼度著手,以維持人體正常生化功能,這種處理病理環境,扶正祛邪的方法,正是中國醫學治病的手段,所以中醫學研究必成為熱門的醫界潮流。一般民衆也較喜歡漢醫的自然療法,藥性溫和有效,胃腸容易吸收,身體少有抗拒。

許多同學認為新中醫學為中醫西化,您只要深入了解就會知道觀點錯誤,我們可以試圖用十二經絡、《傷寒論》、《溫病條辨》、《神農本草經》的思想精神,透過現代醫學的洗禮,臨床實證來處理各種疾病。個人嘗試舉二個案例來說明:

夏天南臺灣炎熱,下午又有熱雷雨,地處亞熱帶兼海島型氣候型態,在外勞動奔跑之人,容易發生疲倦懶散、四肢軟弱無力、口渴、小便短赤、頭暈、呼吸急促、脈濡、身重現象,古典中醫稱為傷於「暑濕」。暑熱傷津、傷氣,我們從事中醫工作者就要考慮氣候變化,對人體生理反應,勞動代謝熱量高,必須流汗散熱,但外界環境濕度高,汗不易出,體內水份增加,溫度升高,鈉離子稀薄,人顯得無力,腦下垂體受其假象而產生錯覺,分泌抗利尿荷爾蒙,身體水份更多,胃内水份失調,引起口乾,代謝廢物多,肺活量降低,氧氣不足、頭暈,甚至體溫調節中樞失靈,高燒而死亡。治以五苓散調節水分配合生脈飲調節中樞神經(可能對延腦呼吸中樞有幫助),促進肺活量,服以一帖水藥中暑痊癒,漢藥五味藥材一組,三味藥一組,各含有很多成份,產生協調性作用。

中醫治病不主張抽取有效成份,因為功能性疾病效果並不佳,問題在那裏呢?例如,米、山藥、蓮子、麵粉、黑麵包、地瓜,其主成份是澱粉,那麼我們吃澱粉好了,何必麻煩呢?

但是糖尿病患者吃麵包並不行,吃黑麵包卻可降血糖;久瀉不癒,吃地瓜粉可以止瀉,每一種天然藥物都有其特點,科技力量還是有限度。其次中醫較考慮氣候變化,對人體生理反應。

第三:中醫較注重病理機轉,强調「上工治末病」。

另一病案,婦人四十七歲,身材臃腫肥胖,臉紅如關公,問診知道七年前結紮避孕才開始肥胖,近三年臉才赤紅,可能結紮引起腸沾黏,促使腸蠕動不好,胃腸生化環境不好,血管張力素(Seroto-nin)增多,造成臉紅現象,會使人氧氣不足,做事沒有衝勁,我們中醫工作者首先清理腸胃,再穩定自律神經,調節血液酸鹼度,可以改善患者的病態。參考處方:柴胡、黃芩、麻子仁丸、知母、麥冬、黃柏、黨參、丹皮、當歸、梔子等藥味。血管張力素和腎上腺素相拮抗,西醫如何處理呢?您將會發現中醫學術思想有其特質。

弟子常年跟隨惲老師學習臨床醫學,有一次男性病患近三十五歲,主訴每天神志不安,容易失眠、驚悸、疑神疑鬼,痛苦不堪,久治不癒。惲老師診斷結束時,建議患者應該照一張頭部的X光片,老師認為其頭部有偏左上斜現象,病家驚奇的回憶起,他十年前練跆拳道,被對手踢到右臉頰,隔不久後開始發作精神不寧。老師的診斷終於明白病理原因在頸椎。患者說十年來跑遍北部各大醫院,沒有一位醫生如此診斷,真可說:「望而知之,謂之神」。

學生每見其危重病人診斷精細,洞察病理,服藥都能救急扶傾,常驚嘆老師學問之精深博大,臨床經驗之豐富,時時刻刻研讀醫藥學理,希望能够學有所成,並組織新中醫學研習會,提供後學者正確中醫研究途徑,羣策羣力救治病家的痛苦,因為當我們面對死亡的時候,才最深刻了解生命的寶貴,才最深刻了解醫學的重要性。