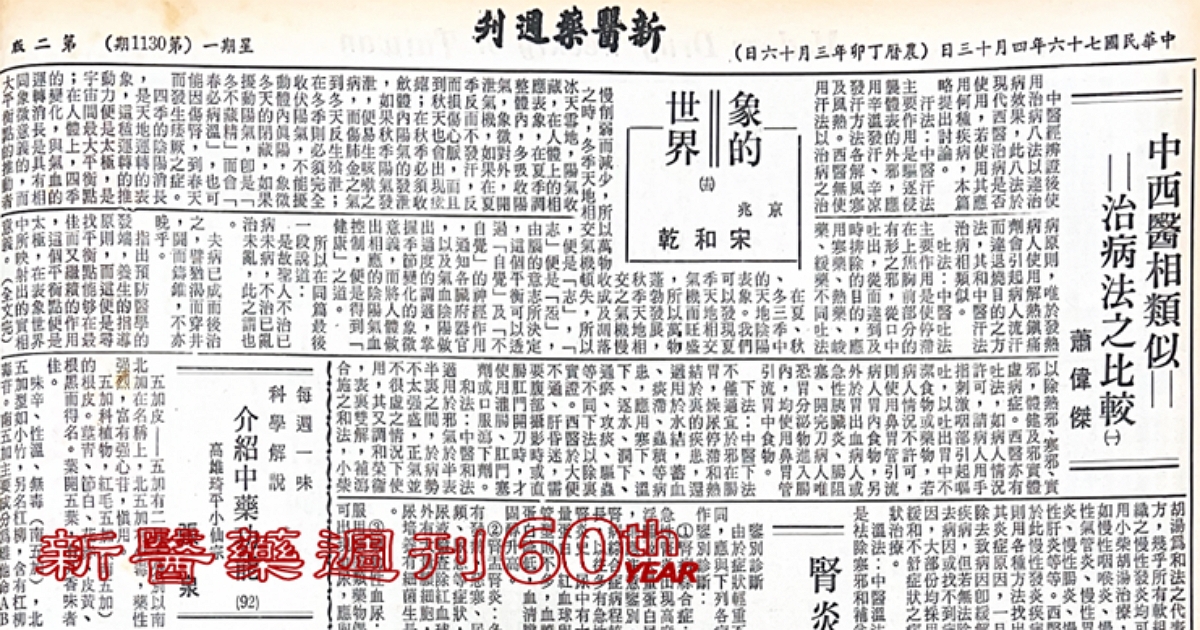

中西醫相類似 治病法之比較

1987/04/13 新醫藥週刊第1130~1131期

文 蕭偉傑

中醫經辨證後使用治病八法以達治病效果,此八法於現代西醫治病是否使用,若使用其應用何種疾病?本篇略提出討論。

汗法:中醫汗法主要作用是驅逐侵襲體表的外邪,應用辛溫發汗、辛凉發汗方法各解風寒及風熱。西醫無使用汗法以治病之治病原則,唯於發熱病人使用解熱鎮痛劑會引起病人流汗而達退燒目的之方法,其和中醫汗法治病相類似。

吐法:中醫吐法主要作用是使停滯在上焦胸前部分的有形之邪,從口中吐出,從而達到及時排除的目的,應用寒藥、熱藥、峻藥、緩藥不同吐法以除熱邪、寒邪、實邪,體健及邪實體虛病症。西醫亦有吐法,如病人情况許可,請病人用手指刺激咽部引起嘔吐,以吐出胃中不潔食物或藥物,病人情況不許可,則使用鼻胃管引流病人胃內食物。另外,於胃出血病人或急性胰臟炎、腸阻塞、開完刀病人,唯恐胃分泌物進入腸內,均使用鼻胃管引流胃中食物。

下法:中醫下法不僅適宜於邪在腸胃,燥屎停滯和熱結於裏的疾患,適用於水結、蓄血、痰滯、蟲積等病患,應用寒下、溫下、逐水、潤下、通瘀、攻痰、驅蟲等不同下法以除裏實證。西醫於大便不通、肝昏迷,需要腹部攝影時或直腸肛門開刀時,才使用灌腸、肛門塞劑或口服瀉下劑。

和法:中醫和法適用於邪氣於半表半裏之間,於病勢不太强盛,正氣並不很虛之情況下使用,其又調和榮衞,表裏雙解,補瀉合施之和法,小柴胡湯為和法之代表方,幾乎所有軟組織之慢性發炎均可用小柴胡湯治療,如慢性咽喉炎、慢性氣管炎、慢性胃炎、慢性腸炎、慢性肝炎等等。西醫於此慢性發炎疾病則用各種方法找出其炎症原因,一旦除去致病因即緩解疾病,但若無法除去病因或找不到病因,大部份均採用緩和不舒症狀之症狀治療。

溫法:中醫溫法是祛除寒邪和補益元陽的一種治法,其大致運用回陽救逆,溫中祛寒兩方法以治真陽欲脫或沉寒痼冷之疾,回陽救逆西醫即是休克病人使用强心升壓藥物以穩定病人血壓,西醫雖有同回陽救逆之强心升壓方法,但回陽救逆只是緊急救命方法,其引起原因之神經性、失血性、敗血性或心臟休克則要分辨清楚,尋因治療。至於溫中祛寒,雖然西藥無所謂溫藥,但它盡量於甲狀腺功能低下,腎上腺皮質功能低下,心臟衰竭,血液循環障碍,神經傳導障碍方面考慮。至於一般之虛寒性胃痛、寒咳、風濕寒痛、子宮虛寒等等中醫辨證之所謂「寒證」,西醫則無此學理概念,故藥物使用極少。

清法:中醫清法是退熱降火亦卽是治療熱性病之治法,由於熱證有在氣、在營、在血之區別,故運用辛凉、苦寒、透營、鹼寒、養陰、清熱開竅等方法分別治療風溫於氣分,風熱於氣分,熱入營分,熱入血分,熱灼傷陰,高熱神昏之疾病,西醫於抗生素之應用就如中醫之退熱降火清法,幾乎所有之細菌感染,甚至過去之致命感染,現在抗生素之突破均能把致命感染化險為夷,面臨如此雄力抗生素西藥下,中醫於清法是否不值一提呢?其實病人正氣足可用抗猛攻之,但正氣漸衰後,和法或補法之中醫療法輔入却導致中醫於抗感染方面有另一層次之卓越成就。

補法:中醫補法是補益人體陰陽氣血不足,或某一臟的虛損,運用補氣補血、補陰、補陽各方法以治療氣不足、血不足,陰、陽虛各症,中醫利用此種補法提升人體各器官之功能以祛除疾病,但現代突飛猛進之醫學科技却不太重視此種醫學理論,因此,西醫發展出此類藥物亦極少,中醫補法於臨床之優異成就,說明了此種補法醫學理論及藥物使用是正確,且為極高超之醫藥文化。當然分析西醫亦不是沒有類似中醫之補法,如服用維他丸、魚肝油、高蛋白營養品至注射單位維他命針劑、保肝劑、葡萄糖點滴、生理食鹽水點滴、胺基酸點滴,甚至於血管內注射血清白蛋白、免疫球蛋白、脂肪或直接輸血以救急,都可說是一種的補法,西醫一直不相信中醫之補法,乃因中醫所謂之氣、血、陰陽,是極抽象化之名詞,於西醫醫學理論一直無法用實驗方法,求證此論詞。

消法:中醫消法使用於慢性癥瘕積聚而又不宜攻下之患者,運用了消堅磨積,行氣消瘀、消食導滯、消痰化飲、消水散腫方法以治療癥瘕積聚、氣結血瘀、飲食停滯、痰飲蓄積,水氣外溢等諸疾。西醫實無氣、血、食、痰會引起慢性積聚痞塊凝滯疾病之說,故於癥瘕積聚則使用開刀祛除;預防血管栓塞症使用抗凝劑或抗血小板聚劑保持血管通暢;飲食停滯使用腸胃道蠕動增進劑;痰飲則使用腺體分泌液減少劑;氣不化水,水氣外溢則單純使用利尿劑或增加心臟收縮力增强腎臟血流量以過濾更多水份,但中醫此類藥物如靑皮、香附、丹參、川芎,的確於臨床上建樹極多,目前其西醫藥理機轉暫時瞭解為使緊張收縮之平滑肌鬆弛,抗血小板凝集作用而增加血管血流量等等,此治法於中醫治病是很奇特亦是很有臨床價值之治法。

中醫、西醫是依據不同醫學理論及藥物來治療疾病,西醫日新又新以實驗求證科學創造更有貢獻醫學。中醫亦日積月累繼續貯存著有價值或新突破之經驗醫學,世間上複雜疾病屢出不窮,若存在著不同學理,不同藥物,各有發展,或融合其優異長處以造福人類健康,亦是人類的極大福祉。

(本文原載臺北市中醫師公會七十六年編印《中醫藥研究論叢》,因內容珍貴,轉載以供參考。)